全國咨詢熱線15920332561

(原版)開放型放射性物質實驗室輻射防護設計規范 EJ 380-89

發布:admin 發布時間:2019-09-01 11:03:46 瀏覽:

(原版)開放型放射性物質實驗室輻射防護設計規范 EJ 380-89

1 主題內容與適用范圍

本標準規定了開放型放射性物質實驗室(以下簡稱開放型實驗室)設計中的輻射防護要求,目的在于從設計上保障工作人員及附近居民的健康和安全及保護環境。

本標準適用于放射性同位素生產及應用開放型放射性物質實驗室輻射防護設計,也可供已建成單位在擴建和改建中參照使用。

本標準不適用于乏燃料后處理廠和鈾礦冶金系統實驗室的輻射防護設計。

2 引用標準

GB 8703 輻射防護規定

GB 4792 放射衛生防護基本標準

GB 11806 放射性物質安全運輸規定

EJJ 6 加工處理裂度材料臨界安全規定

3 術語

3.1 開放型實驗室

指由一個或多個處理非密封的放射性物質的實驗室,實驗室內設有熱室、屏蔽工作箱、手套箱和通風柜等設備,還有為實驗室正常運行所需的各種輔助設施。

3.2 開放性放射性工作

指非密封放射性工作,即在箱室或工作臺上正常操作工作中,有可能引起工作場所和周圍環境污染的工作。

3.3 開放型實驗室分區

為控制污染,在設計上把實驗室內分成數個區域,不同區域的設計要求不同。

3.4 白區(一區)

該區為實驗室內不從事放射性工作的區域,一般情況下,該區無放射性污染。白區包括:辦公室、會議室、休息室、“冷”工作間(如試劑、藥品間)、“冷”實驗室等。

3.5 綠區(二區)

實驗室內從事隔離操作放射性物質的工作區,事故時可能出現污染,但能及時發現和清除。綠區包括:熱室、屏蔽工作箱、手套箱的操作房間或存有密封容器的房間。

3.6 橙區(三區)

實驗室內工作人員不經常停留的區域,只有在進行去污、檢修和取樣等工作時才進入。該區在正常運行時也會出現污染,污染一般能清除。橙區包括:熱室、屏蔽工作箱、手套箱的檢修區、放射性污染物暫存間和去污間等。

3.7 紅區(四區)

實驗室內放射性物質所在的區域,操作時外照射很強,空氣污染嚴重。紅區包括:熱室、屏蔽工作箱、手套箱的內部及輻照室等。

4 開放型實驗室輻射防護設計一般原則和主要任務

4.1 在設計開放型實驗室設施時,必須遵循保證在設施建筑物內部工作的人員、設施建筑物外部工作人員、相鄰區域內的人員及公眾所接受的輻射劑量均不超過為他們規定的相應劑量限值這一原則,力求實現輻射防護最優化,把工作人員受的照射控制在合理可行盡量低的水平。

4.2 外照射的防護設計,主要靠屏蔽層、增加與放射源之間的距離、限制照射持續時間或綜合這些措施來實現。

4.3 內照射的防護設計,主要采用合理的布局、密封、負壓技術、配備良好的個人防護用品、去污手段、通風、空氣凈化系統、妥善地處理放射性廢物等措施或綜合采用這些措施來實現。

4.4 開放型實驗室的設計必須遵守基本建設程序,認真執行設計審批制度。在各設計階段,根據有關規定,寫出相應的安全分析報告書和環境影響報告書。設計必須執行國家頒布的安全、環境保護法規和標準。

4.5 新建、擴建及改建的開放型實驗室的設計,需由主管部門授權的設計單位承擔。

輻射防護和三廢處理設施與主實驗室同時設計、同時施工、同時投產和同時驗收。

4.6 開放型實驗室輻射防護設計中,要有預防事故措施和事故發生后的處理措施,除注重那些幾率小、后果嚴重的事故外,還應注意那些后果雖不嚴重,但易出現的事故。

4.7 輻射防護設計人員應參與工藝方案、設備布置、三廢處理、去污檢修等方案的論證,使輻射安全措施在方案中得以落實。

4.8 開放型實驗室設計中輻射防護設計的主要任務。

4.8.1 輻射屏蔽設計。

4.8.2 輻射監測系統的設計。

4.8.3 根據設計進展,編寫設計各階段的安全分析報告和環境影響報告。

4.8.4 配合工藝合理地布局及分區;配合各工種制定有關保證輻射安全的措施和設計標準;會審各工種設計的與輻射防護有關的設計文件和圖紙。

4.8.5 從輻射防護角度出發,對實驗室的發展提出建議。

4.9 開放型實驗室輻射防護設計中應考慮到實驗室未來的退役,為未來退役提供必要的方便條件。

5 劑量限值和輻射照射控制原則

5.1 放射工作人員的劑量限值

5.1.1 從事放射工作人員的年劑量限值見GB 8703,該值是指一年內所受外照射劑量當量與一年內攝入放射性核素所產生的待積劑量當量之和,不包括天然本底照射和醫療照射。

5.1.2 在一般情況下,連續三個月內一次或多次接受的總劑量當量不要超過年劑量當量限值的一半。

5.1.3 放射工作人員一年中允許攝入放射性核素的量及工作場所空氣中放射性核素的導出濃度見GB 4792表B1或GB 8703附錄E。

5.1.4 存在內外混合照射的情況下,按照GB 8703第2.4.3條中給出的公式進行計算。

5.2 公眾中個人的劑量限值

公眾中個人受到的年劑量當量限值見GB 8703第2.4.2條。

5.3 放射性物質污染表面的導出限值

5.3.1 操作放射性物質的工作人員的體表、衣物及工作場所的設備、墻壁、地面等表面污染水平,應控制在GB 8703表2所列值以下。某些特定情況下,表2中的值可適當提高,有關細節見該表附注。

5.3.2 放射性物質運輸的輻射防護標準見GB11806《放射性物質安全運輸規定》。

6 開放型實驗室的分類及工作場所的劃分

6.1 按照工作場所空氣中的導出濃度和相應的比活度,將放射性核素分為極毒、高毒、中毒和低毒四個毒性組(見GB 4792附錄C),各組的毒性組別系數分別為10,1,0.1和0.01。

6.2 根據實驗室使用放射性核素的等效年用量(實驗室所用各種放射性核素的年用量乘以各自毒性組別系數乘積之和),將實驗室分為三類,各類實驗室等效年用量見GB4792表4。

6.3 按實驗室所使用放射性核素的最大等效日操作量[最大等效日操作量為各種放射性核素的實際最大日操作量與該核素毒性組別系數之積除以操作性質的修正系數(見GB 8703附錄F)所得的商之和],將實驗室分為三級,最大等效日操作量見GB 8703表1。

7 開放型實驗室的選址及總平面布置

7.1 第一、二類實驗室不得設于市區(經有關領導部門會同放射衛生防護及環保主管部門審批者例外),第三類實驗室及屬二類的醫療單位可設于市區。

7.2 一類實驗室的工作場所、二類實驗室從事干式發塵操作的工作場所應設在單獨的建筑物內。二、三類實驗室的工作場所可設在一般建筑物內,但應集中在建筑物的同一層或一端,與非放射性工作場所隔開。

7.3 根據實驗室的性質、規模和當地的環境條件,應在實驗室周圍劃定適當大小的非居住區及限制區。

7.4 實驗室選址時,必須調查研究當地自然條件、社會環境、實驗室可能產生的污染源項及放射性物質和放射性廢物的貯存與運輸等因素,進行最優化分析,對預選點進行綜合評價,擇優選定。

7.5 實驗室所選地址,必須經有關主管部門批準后,才能進行實驗室設計。

7.6 實驗室在總平面布置時,一般應將實驗室區域分成控制區與非控制區,所有可能從事放射性工作的實驗室和房間都應設在控制區內。

7.7 實驗室一般應按當地最小或較小頻率的風向布置在居民區的上風側,控制區位于非控制區的上風側。

7.8 實驗室室外路線設計應合理布置人流和車輛道路,保障射放性工作人員只能按指定路線進入實驗室,防止非工作人員進入,避免交叉污染。

7.9 從事開放性放射性工作的各實驗室布置上應相對集中,聯系密切的實驗室可布置在同一建筑物內或設通道連接,并設總衛生出入口。單獨的實驗室自設衛生出入口。

7.10 經常運送放射性物質和放射性廢物的實驗室區域,應該設置專用道路。

7.11 較高等級的實驗室可用于操作較低等級實驗室所對應的放射性活度,但在較低等級實驗室中操作較高等級實驗室所對應的放射性活度時,必須對該實驗室進行改建或擴建,使該實驗室的各項輻射防護條件符合相應的較高等級實驗室的各項要求。

8 開放型實驗室的分區與房間布置

8.1 甲級實驗室按四區原則布置

8.1.1 白區(一區)

8.1.1.1 正常操作情況下,持續停留在該區的工作人員所受到的年劑量當量值不大于放射工作人員年劑量當量限值的十分之一。

8.1.1.2 不存在任何空氣污染的危險時,最敏感的器官可能受到的外照射劑量當量不超過每年5mSv(0.5rem)。

8.1.1.3 不存在任何外照危險時,空氣污染年平均濃度低于放射工作人員導出濃度值的十分之一。

8.1.2 綠區(二區)

8.1.2.1 正常操作情況下,持續停留在該區的工作人員所受到的年劑量當量值一般不超過放射工作人員年劑量當量限值的十分之三。個別情況下可能超過十分之三,但不應該超過放射工作人員的年劑量當量限值,并保證能夠充分控制向白區(一區)或實驗室外部擴散的污染。

8.1.2.2 不存在任何空氣污染的危險時,最敏感的器官可能受到的外照射劑量當量一般不超過15mSv(1.5rem)。

8.1.2.3 不存在任何外照射危險時,空氣污染年平均濃度低于放射工作人員導出濃度值的十分之三。

8.1.3 橙區(三區)

8.1.3.1 正常操作情況下,工作人員在該區停留的時間也受到限制。持續停留在該區的工作人員所受到的年劑量當量值可能會超過放射工作人員的年劑量當量限值。

8.1.3.2 不存在任何空氣污染危險時,最敏感的器官可能受到的外照射劑量當量可能會超過每年50mSv(5rem)。

8.1.3.3 不存在任何外照射危險時,空氣污染季平均濃度可能超過放射工作人員的導出濃度值。

8.1.4 紅區(四區)

正常操作情況下,必須嚴禁工作人員進入,設計上要控制該區對其它區域或外部造成污染,對外照射要進行屏蔽。只有在特殊情況下(如大修),經全面去污后,在劑量人員的嚴密監測下工作人員才能進入該區。

8.2 各區的布置,原則上污染嚴重的區域應依次被污染較輕的區域包圍起來。如果白區靠近橙區或紅區,則應有一個隔離區,使得不能直接地、不受控制地從白區進入橙區和紅區。

8.3 當紅區僅僅靠墻壁或屋頂同外界分開時,不論是在正常操作還是在事故情況下,屏蔽體厚度和密封性均應足以屏蔽外照射和防止污染擴散。

8.4 為避免交叉污染,對位于同一個區域內,形成不同污染形式的操作,應分設在單獨的房間;可能產生放射性氣體污染的房間應該隔離布置,以防止污染的擴散。

8.5 α污染嚴重的區域容易導致空氣中α放射性氣溶膠濃度的升高,因此在房間布置上和輻射安全設計中應采取相應的措施。

8.6 設計上各區應按規定的顏色區分開并設區級標志。

8.7 甲級實驗室應設在獨立的建筑物內或設在隔離的建筑物側翼,放射性工作必須在專用房間內進行。

8.8 甲級實驗室白、綠區之間應設衛生出入口,衛生出入口應有淋浴和存放專用工作服及個人衣物的地方,并配有劑量監測儀表;綠、橙區之間應設衛生閘門(或氣閘),備有檢修用品、劑量儀表及個人防護用品,并根據可能污染情況,設氣衣沖洗間。

8.9 乙級實驗室工作場所按三區布置,可不設檢修區。

8.10 乙級實驗室可設在建筑物的側翼或單獨的區域,在其房間組成中,必須設有衛生出入口。

8.11 甲、乙級實驗室在選取表面材料時,要求材料表面光滑、對污染的吸附性差、且易清除污染的放射性物質。此外材料應有良好的耐酸堿性、耐火性和耐輻照性。

8.12 甲、乙級實驗室操作間地面應采用塑料覆面,特別要注意塑料接縫處焊接的平整,對與設備、套管及墻壁的連接處要做成圓角,并有一定高度。甲級實驗室操作間墻壁和天棚涂以油漆,乙級實驗室操作間墻壁的油漆涂至墻裙高度。

8.13 甲、乙級實驗室的管線,最好采用暗設,穿墻套管應保證密封。

8.14 甲、乙級實驗室應設置去污間(或去污小室),位置靠近紅區,以便于從紅區拆出的設備部件的去污。

8.15 甲、乙級實驗室的門和窗應便于清洗和去污,綠區和橙區的門、窗設計應有較高的密封性能,橙區的窗必須是固定的不能開啟的,綠區的窗一般也不應開啟。

8.16 甲、乙級實驗室根據工作人員的數量和工作服受污染的程度,可設計專用洗衣房或在實驗室內部設置洗滌間,其下水排入實驗室低放下水系統。

8.17 丙級實驗室一般設白區、綠區二個區或只設一個區進行布置,其設計同一般標準化學實驗室。房間布局不要太擠,要有良好的通風。地面采用水磨石,局部地方加活動塑料覆面。

9 開放型實驗室人員活動和物料流動

9.1 開放型實驗室人員活動

9.1.1 開放型實驗室各區之間人員的活動,在進入時,通行路線只能是從白區至橙區,出來時則相反。

9.1.2 設計上應該保證工作人員在不同區域間的通行,必須通過衛生出入口或衛生閘門。

9.1.3 若實驗室設事故出口,其位置及類型的設計,應保證對放射性污染保持可靠的控制,事故出口門的開關應靈活方便。

9.1.4 紅區嚴禁設衛生設施,橙區原則上不應設衛生設施。設在白區、綠區的衛生設施,設計中應考慮盡可能減少被污染和污染擴散的危險。

9.1.5 綠區可以設飲用水聞,但應選在不易污染、人流集中的地方,采用腳踏式或肘式開關。

9.2 放射性物料的流動

9.2.1 為使污染擴散的危險減到最低程度,放射性物質和樣品的運送通道應盡可能短捷且與工作人員的通道分開。

9.2.2 放射性管道不允許通過白區、綠區。放射性固體廢物應從橙區運出。廢物的運輸路線應避免通過白區和綠區,運輸路線應盡量短,以便將照射的可能性和阻塞的可能性減至最小。

9.2.3 放射性物質必須在封閉的容器內運輸,容器的設計應保證事故時不易泄漏及具有屏蔽能力。運輸應使用專用車輛,并保障運輸容器在運輸中的穩定性。

10 開放型實驗室放射性物質的密封和通風

10.1 從事開放性放射性物質工作的各類設備和裝置,設計上應采用密封技術。根據其工作特性分別提出密封要求,防止放射性液體泄漏和放射性氣體及氣溶膠逸出。

10.2 操作易揮發的高毒、極毒放射性物質及產生大量放射性氣體和氣溶膠的工作,應盡可能把污染源局限于較小的工作容積內并高度密封,限制可能被污染的體積和表面。

10.3 實驗室的氣流流向應是從放射性污染可能性小的方向流向污染可能性大的方向(從白區流向紅區),各區之間維持一定的壓差(一般白區負壓為零毫米水柱;綠區負壓為3~5 mm水柱;橙區負壓為10~15mm水柱;紅區負壓為20~30mm水柱)。

10.4 為保障操作放射性物質的箱、室的負壓,設計上可采用負壓自動調節閥。

10.5 設計上應保障每個房間有足夠的換氣次數,白區換氣次數一般在2~5次/h或自然通風;綠區換氣次數為5~10次/h;橙區換氣次數為10~20次/h;紅區的換氣次數視小室的大小可以20次/h~30次/h。

10.6 甲、乙級實驗室工作場所的進風應當經過粗過濾器過濾,并且防止吸進來自實驗室其它部位排出的氣體。

10.7 甲、乙級實驗室的排風應經過過濾,紅區的排風一般應經二級過濾,為使排風系統可能受到的污染減至最小,應把過濾器直接安裝在手套箱、工作箱和熱室的頂壁上。過濾器前后應留取樣口,以確定過濾效果。

10.8 丙級實驗室進、排風不需過濾,但在設計上應考慮以后安裝過濾器的可能性。

10.9 風機能力的設計,應留有一定余量。若實驗室內有二個或多個排風系統時,這些排風系統的開啟和關閉應設計成程序控制。

10.10 需要建立煙囪的實驗室,煙囪高度經計算確定,實驗室屋頂的廢氣排出口,須超過周圍50m范圍內最高屋脊3m以上。

10.11 在排氣煙囪內應設有氣體取樣口,取樣口的設計必須使所取樣品有代表性、容易實現取樣和取樣時無危險。

11 開放型實驗室設備及上下水的設計

11.1 開放型實驗室設備設計

11.1.1 實驗室所用放射性設備的設計,除滿足工藝要求外,還應性能可靠、經久耐用、操作靈活、拆卸方便,應盡量使放射性設備的各個部位都能清洗去污。

11.1.2 所有可能進行檢修的放射性設備,要求能將物料排空,以便于清洗、去污,盡量減少檢修人員所受劑量。

11.1.3 對有可能進行取樣的放射性設備,均應設計取樣管頭,取樣線路應盡可能的短。

11.1.4 放射性設備部件的設計必須考慮到運行和維修時,使工作人員所受的照射保持在合理可行盡量低的水平。

11.1.5 閥門和管道的連接應設計成盡可能少的死區以及易去污、檢修和更換,并避免雜質集聚。

11.1.6 放射性廢液貯罐的設計必須設有排氣設施,以防貯罐產生超壓或真空狀態。

11.1.7 甲級實驗室放射性物質的操作應在熱室、屏蔽工作箱或手套箱內進行,乙級實驗室放射性物質的操作應在屏蔽工作箱或手套箱內進行;丙級實驗室放射性物質的操作一般在手套箱、通風柜或工作臺上進行。

11.2 開放型實驗室上下水設計

11.2.1 甲、乙級實驗室凡有污染風險的操作間,在其出口附近應該設置洗手池,并選用腳踏式或肘式開關。

11.2.2 甲、乙級實驗室操作間地面發生污染時,應采用干式去污,故房間地漏下水可接工業廢水下水系統。

11.2.3 甲、乙級實驗室白區和綠區間衛生出入口的淋浴水可接到工業廢水下水系統,綠區和橙區間衛生閘門處的氣衣沖洗水應接入低放下水系統。

11.2.4 飼養動物的實驗室,進行放射性實驗前的動物房沖洗水排入一般生活下水,含有放射性物質后的動物房沖洗水應排入低放下水。

11.2.5 甲、乙級實驗室操作放射性物質的專用設備室內,應設低放下水系統。

11.2.6 含有放射性物質的低放下水,原則上不允許通過生活下水道、雨水下水道和工業廢水下水道排放。特殊情況下,設計時應經實驗室所在地主管部門審查批準。

11.2.7 在可能出現放射性污染因去污而需要大量水的場合,應設計有足夠排污能力的低放下水系統。

11.2.8 當實驗室室外的上水管道與放射性廢液管道平行敷設時,它們之間的距離,一般不應小于3m,其標高應高于放射性廢液管道。當交叉敷設時,應設在放射性廢液管道的上方,距離至少大于1m,且交叉處應避開放射性廢液管道的焊縫并給廢液管道加套管隔離。

12 開放型實驗室放射性廢物處理

12.1 開放型實驗室放射性氣體的處理

12.1.1 實驗室工藝設計中,應力求減少放射性氣體的產生量,使外排的放射性物質盡可能的少。

12.1.2 放射性氣體和氣溶膠在排入大氣之前,應采取衰變、過濾等措施,并經煙囪排放。對所排氣體應進行取樣和監測,使排出的氣體及氣溶膠在不同地區空氣中產生的污染不超過相應地區空氣中的限值,并做到合理可行盡量低。

12.2 開放型實驗室放射性廢液的處理

12.2.1 實驗室工藝設計中,應力求減少放射性液體的產生量,盡量采取復用手段。設計上應采用凈化、濃縮及固化等處理措施,減少廢液量和限制放射性物質排放量。

12.2.2 當采用貯罐貯存甲、乙級實驗室產生的放射性廢液時,設計上應提供備用貯罐,供事故情況下倒罐用。

12.2.3 放射性廢液貯罐應設有液面測量信號裝置,以防廢液溢出。中、高放廢液貯罐所在設備室應有檢漏設施,并有足夠的屏蔽和防滲漏措施。

12.2.4 若甲、乙級實驗室采用管道輸送放射性廢液時,管線的敷設應便于正常維修,并應有防水、檢漏、倒空和去污等措施。依照管道內液體放射性濃度的高低,對管溝提出如下要求:

a.輸送高放廢液,應設單獨管溝,管溝內敷設不銹鋼覆面。

b.輸送中放廢液的管溝設碳鋼涂漆托盤。

c.輸送低放廢液的管道可敷設在混凝土管溝內。

12.2.5 室內外所有明設的低放射性管道,都應加以標記,以免這些管道遭受破壞。

12.3 開放型實驗室放射性固體廢物的處理

12.3.1 各類放射性實驗室操作放射性物質的工作場所,應設置腳踏式放射性固體廢物收集桶。

12.3.2 各類放射性實驗室都應設有廢物暫存設施。規模較大的甲級實驗室應設計放射性固體廢物暫存庫,用以收集實驗室產生的放射性固體廢物。廢物庫內可設打包、減容設備,廢物庫的設計應能容納預定時間內產生的廢物體積,并適當留有余量;規模小的甲級和乙級實驗室,應設有放射性固體廢物暫存間,當積存一定量后,送當地放射性固體廢物庫貯存。

13 開放型實驗室輻射屏蔽設計

13.1 輻射屏蔽設計原則

13.1.1 任何可能對工作人員產生外照射危害的輻射源均應考慮屏蔽,經屏蔽后的劑量率應符合設計規定值。

13.1.2 設計屏蔽層時,應按設備可能操作的最大放射性活度、最危險的距離和可能工作的最長時間進行計算。此外還應考慮到可能出現的事故及未來的發展。

13.1.3 計算墻壁、地板及天棚的屏蔽層時,除應考慮屏蔽室所在地區的輻射源外,還要考慮到相鄰地區存在的輻射源的影響以及因散射輻射帶來的照射。

13.1.4 原則上不允許在屏蔽層中存在著人與放射源相對的直通縫隙,由于穿管、物料通道等原因在屏蔽層內開孔,造成屏蔽效果的減弱,設計上應進行屏蔽補償。

13.1.5 當操作同時存在α、β和含強中子輻射的放射性物質時,除考慮該種射線自身的屏蔽外,設計上還應考慮(α,n)反應、軔致輻射及活化作用產生的輻射的屏蔽。

13.2 輻射屏蔽設計標準

13.2.1 設計屏蔽層時,放射性工作人員正常的工作時間按每年50周,每周40h計算。

13.2.2 屏蔽層設計時采用的外照射劑量當量率計算限值如下:

白區不超過0.25×10-2mSv/h(0.25mrem/h);

綠區不超過0.75×10-2mSv/h(0.75mrem/h);

橙區不超過2.5×10-2mSv/h(2.5mrem/h);

紅區熱室、工作箱和手套箱間的隔墻,在箱、室內的放射源不撤出情況下,在相鄰箱、室內產生的劑量當量率不超過(25~100)×10-2mSv/h(25~100mrem/h)。

13.2.3 屏蔽層局部漏束產生的劑量當量率,可根據操作特性適當放寬。

13.2.4 實驗室內放射性物質轉運容器,其計算劑量當量率在距容器表面20cm處為(2.5~25)×10-2mSv/h(2.5~25mrem/h);實驗室內放射性檢修設備,其計算劑量當量率在距設備表面20cm處為(2.5~100)×10-2mSv/h(2.5~100mrem/h)。

13.3 某些屏蔽設計參數的選取

13.3.1 直接連接在放射性溶液設備上的排氣管道,屏蔽計算時,按管道充滿液體考慮,其放射性濃度值按設備內溶液放射性濃度值降一個量級計算。

13.3.2 連接在放射性設備上的非放管道,斷流閥及閥后連接到放射性設備上的部分,按放射性管道處理。

13.3.3 由于操作失誤或在發生事故時,可能吸進放射性溶液的非放管道,按放射性管道處理。

13.3.4 在屏蔽計算時,所有放射性溶液設備、管道和閥門,都要考慮放射性物質在器壁上的吸附效應。放射性設備及管道,吸附備用系數值從1~3,對放射性閥門其值從1~5。

13.4 屏蔽材料

13.4.1 常用輻射屏蔽材料見附錄A(補充件)。

13.4.2 設計上應對屏蔽材料性能提出要求,屏蔽層中不能出現空洞,此外還應注意材料的耐熱性、耐火性、耐輻照性及經濟性。

13.4.3 設計上要考慮材料的多用性,如所選材料既能屏蔽γ又能屏蔽中子,還可做為結構材料。

13.4.4 用鉛做屏蔽材料時,要注意鉛本身重量可能帶來的蠕動,應保證其不發生形變,以免影響屏蔽效果。

13.4.5 用水做屏蔽時,設計上須采取預防措施,以防止發生意外失水事故。

13.4.6 在某些特定輻射情況下,必須考慮所用材料產生感生放射性的影響。

14 開放型實驗室輻射監測設計

14.1 開放型實驗室輻射監測設計包括:個人劑量監測、工作場所的監測、周圍環境監測及劑量監測系統的設計等。

14.1.1 設計個人劑量監測時,應根據放射性輻射特性、劑量儀表特性及環境特性,選擇相適應的監測手段。

14.1.2 工作場所的監測,主要指β、γ及中子輻射水平、空氣中放射性氣體及氣溶膠的濃度和組分、表面污染水平及污染范圍、檢修及處理事故時的監測設計。

14.1.3 周圍環境的監測,主要包括排入環境的放射性廢水、廢氣的量和組分,附近居民區內的空氣、水、土壤,有代表性的動植物樣品中放射性核素的量與組分,以及地面的β、γ輻射水平等的監測設計。

14.1.4 規模大的開放型實驗室輻射監測中心實驗室的設計。

14.1.5 實驗室輻射監測用房及劑量監測系統的設計。

14.2 甲、乙級實驗室內,凡經常有人活動的放射性工作場所,γ和中子劑量率有可能超過該處設計值時,可設固定式儀表遠距離監測。固定式儀表的探頭一般布置在可能出現異常照射的地點,安裝高度以距地面1~1.5m為宜,儀表應能給出聲、光信號。

14.3 甲、乙級實驗室內,凡放射性氣體或氣溶膠濃度可能超過該區域規定的空氣濃度值的放射性工作場所,可設固定式取樣系統。取樣點要考慮污染來源和氣流方向,設在最易發現空氣污染的地方。

14.4 甲級實驗室操作大量α放射性物質的工作場所及煙囪排出口處應設α放射性氣溶膠連續監測儀。

14.5 甲、乙級實驗室衛生出入口及區域間的衛生閘門處應設表面污染檢查儀表,對工作人員的體表、衣服及攜帶的工具等進行監測以了解污染水平、范圍,防止污染的轉移和擴散。

14.6 甲、乙級實驗室輻射監測系統控制間及樣品測量室布置上,必須考慮外照射、放射性氣溶膠、溫度、濕度等因素對儀表測量值的影響。

14.7 丙級實驗室一般采用便攜式儀表和取樣器進行放射性監測和取樣。

15 其它安全技術措施

15.1 存在臨界安全問題的開放型實驗室,其臨界安全設計應嚴格執行EJJ6的有關規定。

15.2 注意一般工業安全,應采取措施防止因為一般工業安全事故導致放射性事故的發生(如防火、防爆、防水等)。

15.3 重要系統(如通風系統)及維持安全必不可少的設備應提供的備用電源。

15.4 放射性物質貯存場所應嚴加看管,設計上應采取必要的措施以防止放射源的丟失(如加高廢物貯存庫的窗高、雙道門等)。

附錄A

輻射屏蔽材料特性

(補充件)

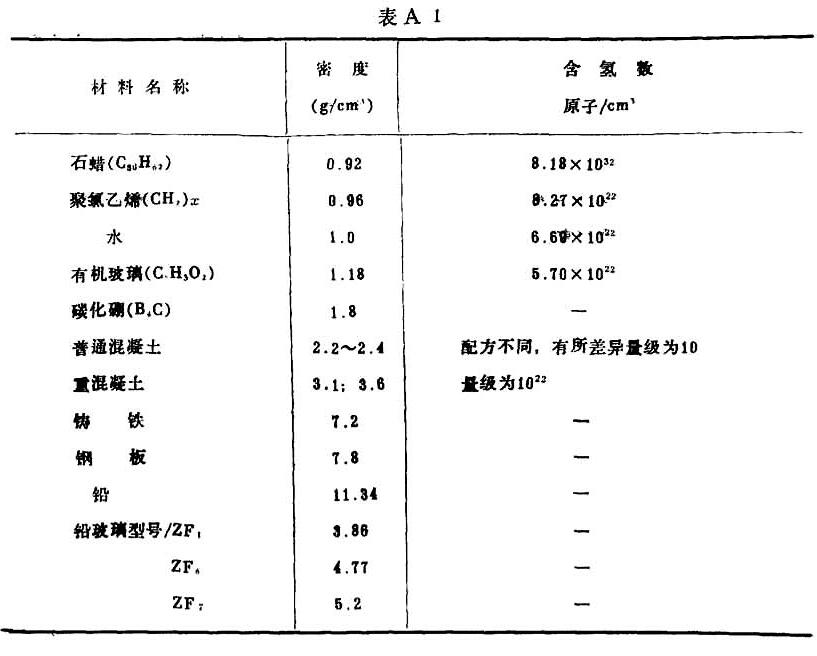

A 1 常用輻射屏蔽材料的特性見表A 1。

附加說明:

本標準由中國核工業總公司安防環保衛生部提出。

本標準由中國核工業總公司第二研究設計院負責起草。

本標準主要起草人:孫維奇、范深根。

文章來淅:建標庫