全國咨詢熱線15920332561

臨床檢驗中醫院微生物室檢驗項目的共識

發布:admin 發布時間:2022-12-30 14:23:52 瀏覽:

目前我國基層實驗室存在儀器設備簡單陳舊,檢驗質量缺乏保證,操作程序不規范,操作人員沒有受過正規培訓等問題。微生物學檢驗是臨床檢驗中的"短板",一些二級醫院尚未建立微生物實驗室或不能開展必要的檢驗項目。為了規范臨床微生物學實驗室硬件和軟件建設,中華醫學會檢驗分會微生物學組委員和國家衛計委臨床檢驗中心專家共同討論制定了本共識。

環境和設備1實驗室面積和環境

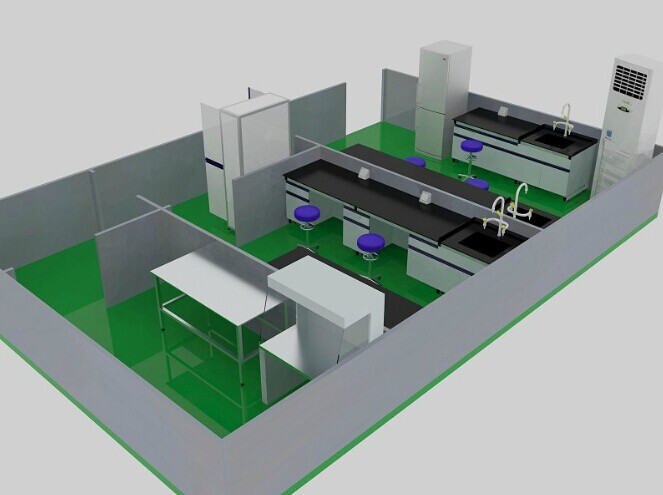

臨床微生物實驗室(以下簡稱微生物室)應有足夠的空間進行試驗操作和結果報告。根據我國目前的現狀,大多數微生物室僅從事細菌培養、鑒定和藥敏試驗,建議二級醫院使用面積最好不低于60 m2,三級醫院不低于160 m2(如果同時開展感染性免疫檢驗,則面積相應擴大)。設置防蟲紗窗和門禁,并按檢測功能進行相對分區,如分為標本處理、涂片鏡檢、分離培養、鑒定/藥敏、培養基制備和結果報告等區域。三級醫院應有獨立的分枝桿菌和真菌檢測室。實驗室內要有充足的照明,宜有適當的給排水管道、良好的通風設施和完善的信息管理系統。

2儀器和設備1二級醫院微生物室必備的儀器設備有:

生物安全柜、高壓消毒滅菌器、紫外燈、試劑冰箱、低溫冰箱、普通培養箱(至少2個溫度)、顯微鏡、比濁計、燭缸、離心機等。有條件或標本量較多的醫院應配備血培養儀、半自動/全自動微生物分析儀。

2三級醫院微生物室必須增加配備的儀器設備有:

血培養儀、自動微生物分析儀、濁度儀、CO2培養箱、細胞離心機、熒光顯微鏡等。

根據標本量和所開展的檢驗項目,有條件的微生物室可配備(但不限于):自動染片機、標本自動接種儀、基質輔助激光解吸電離-飛行時間質譜儀、基因診斷平臺(包括擴增儀、測序儀等)、冷凍干燥機、化學發光儀、酶標儀、洗板機等設備。

人員資質

根據我國目前的現狀,二級醫院微生物室至少有固定人員2~3人,建議5人及以上,其中實驗室負責人至少為中級技術職稱,有臨床醫學或檢驗醫學專業學習背景,并有在三級醫院微生物室進修6個月以上的經歷和3年以上臨床微生物工作經驗,有持續學習的熱情和能力,且每2年至少外出學習或進修培訓1次。

三級醫院微生物室至少有固定人員6~8人,建議10人及以上,其中實驗室負責人至少為副高技術職稱,有臨床醫學或檢驗醫學專業本科或以上學歷,有5年以上臨床微生物工作經驗,并有持續學習的熱情和能力,且每年至少外出學習或進修培訓1次。

進入微生物實驗室工作的人員應經過專業技術、醫院感染知識和生物安全培訓。有顏色視覺障礙的人員不應從事涉及辨色的微生物學檢驗[5]。從事特殊崗位檢驗,如性病、HIV、結核菌和基因擴增檢驗的人員應通過相應的崗位培訓,并具有上崗資格證。

微生物室專業組長應對新入崗人員進行培訓、并定期(至少每6個月1次)對在崗人員進行評估考核。對由多個人員進行的手工檢驗項目(如顯微鏡檢查、培養結果判讀、抑菌圈測量、結果報告等)應進行人員比對。

檢驗技術1二級醫院必備技術

重點要求能夠通過染色鏡檢和分離培養等技術及時發現標本中所存在的病原菌。

1染色鏡檢:

能夠進行革蘭染色、抗酸染色、墨汁染色和乳酸棉酚蘭染色等,并識別常見病原菌。

2細菌培養:

能夠采用手工方法或血培養儀對血液及無菌體液進行增菌培養。能夠根據需要對各類標本進行普通細菌培養、苛氧菌培養(可使用燭缸)、厭氧菌(可使用厭氧袋或厭氧罐)和真菌培養。

3細菌鑒定:

可采用全自動、半自動或手工方法(如編碼方法)對臨床常見的需氧菌、兼性厭氧菌、苛氧菌和酵母菌鑒定到種或屬的水平;對于厭氧菌可僅報告革蘭染色性和細菌形態。

4藥敏試驗:

能夠對臨床常見細菌進行規范化的藥敏試驗,并報告敏感/中介/耐藥結果。

5免疫學檢測:

根據臨床需要和科室工作安排,可進行病原菌抗原或抗體檢測(如肝炎病毒抗原抗體檢測)。

2三級醫院必備技術(在二級醫院基礎上)1染色鏡檢:

能開展六胺銀染色、免疫熒光染色和其他特殊染色。

2細菌鑒定:

能夠將分離的細菌(包括分枝桿菌、常見絲狀真菌、厭氧菌)鑒定到種或屬水平。

3藥敏試驗:

能夠開展苛氧菌、厭氧菌和酵母菌的藥敏試驗。

4非培養診斷技術:

根據臨床需求可使用PCR、基因測序、芯片、質譜等技術進行病原菌鑒定/分型/耐藥性檢測和同源性分析。可開展病原體血清免疫學檢測、降鈣素原、真菌-(1,3)-β-D-葡聚糖檢測、真菌半乳甘露聚糖檢測、結核T細胞斑點試驗等項目。

質量和服務

1檢驗前程序1檢驗申請單的設計和應用:

由于微生物學檢驗的特殊性,所以檢驗申請單除常規信息外還應包括:標本采集方法(如中段尿、導尿、膀胱穿刺尿等)、采集部位、采集時間、采集前是否已使用抗菌藥物、臨床擬診感染類型和(或)可疑目標菌等信息。

2標本采集的指導和培訓:

通過編寫《微生物標本采集手冊》(供醫護人員使用),《痰、尿、便標本采集和送檢須知》(供患者使用),配合多媒體及視頻宣傳等多種形式進行標本采集方法指導和培訓,提高有價值的標本(如血液和無菌體液)以及合格標本的送檢率,對不合格標本應及時反饋,并根據需要進行溝通和再培訓。

3標本運送:

(1)所有標本均應視為有潛在生物危險,運送過程中應防止溢出;(2)應根據標本中的疑似病原菌選擇適宜的運送培養基和保溫措施;(3)所有標本均應盡快運送(在2 h內),特殊標本(如厭氧培養標本、腦脊液標本)應立即運送。

4標本驗收:

除常規的驗收程序以外,應重點關注:(1)送檢標本的容器是否為無菌、封閉、無泄漏;(2)標本類型是否與申請項目相符合(如痰液標本申請項目為厭氧培養,則為不合格);(3)肉眼觀察標本性質是否合格(如送檢的拭子已干燥,送檢的痰標本為唾液等為不合格);(4)標本送檢時間是否已超過允許范圍。對不合格的標本應及時進行登記和反饋。

2檢驗程序1染色鏡檢:

(1)能夠根據檢驗申請、標本類型及可疑的病原菌種類選擇正確的染色方法(如懷疑隱球菌性腦膜炎,選擇墨汁染色)。(2)對痰標本應進行涂片革蘭染色,判斷標本質量,觀察細菌分布。(3)至少每周用已知的陽性和陰性質控菌株進行1次質控(若檢測頻率小于每周1次,則在實驗當日進行質控)。

2細菌分離培養:

(1)能夠根據檢驗申請信息、標本類型及可疑的病原菌選擇正確的培養基和培養條件(如培養溫度、氣體環境和培養時間)。(2)每一批培養基(包括自制或購買)均應進行質量和性能驗證(無菌試驗、生長試驗、必要時做生長抑制試驗和生化反應)。記錄培養基制備過程(僅對自制培養基)、生產日期、有效期、外觀和性能驗證結果。應在有效期內使用。(3)能正確判別各類標本在培養基上生長的有意義的結果。(4)需要定量培養的標本(如尿液、肺泡灌洗液)應按要求接種,并進行菌落計數。

3細菌鑒定:

(1)能根據細菌菌落形態和涂片染色結果選擇適當的鑒定試驗項目,并采用適宜的方法將細菌鑒定到種。(2)對細菌鑒定所需要使用的血漿凝固酶、觸酶、氧化酶試驗及診斷性抗血清等至少應在每個實驗當日做陽性和陰性質控。(3)對細菌鑒定所需的其他生化反應試劑至少應在每一批次產品使用前做陰性和陽性質控,并在有效期內使用。

4藥敏試驗:

(1)能根據本單位條件及所檢測的病原菌種類選擇紙片擴散法、稀釋法、濃度梯度擴散法(E試驗)或自動化儀器法進行抗菌藥物敏感性試驗。(2)試驗過程應遵循標準化操作方法或制造商建議進行操作。(3)藥物敏感性試驗結果解釋至少應遵循上一年度CLSI藥敏試驗的判斷標準。(4)使用自動化儀器進行藥敏試驗的實驗室應按制造商的要求進行質控。(5)應定期(至少每1~2年1次)使用最新的CLSI文件標準對儀器的藥敏試驗判斷折點進行評估,僅報告符合文件標準的抗菌藥物藥敏試驗結果,對評估不符合要求(如藥物稀釋度不包括藥敏判斷折點、折點設置錯誤、檢測結果偏離)的儀器應暫停使用,并與儀器供應商溝通。(6)使用紙片擴散法進行藥敏試驗的實驗室應按要求對每一批號的藥敏試驗紙片進行質控,如果質控在控,則改為每周質控1次(若檢測頻率小于每周1次,則應在每個檢測日進行質控)。

3檢驗后程序

能夠對各類標本染色鏡檢和細菌培養鑒定結果進行及時準確的報告,并能進行結果解釋,以及與臨床進行良好的溝通。有檢驗醫師的微生物室,可發出"臨床微生物檢驗診斷報告" 。

對各類標本培養陰性結果應進行規范報告:如血液增菌培養報告"培養5 d無菌生長";膿液、引流液、腦脊液、穿刺液等培養報告"培養××小時無菌生長";咽拭子、痰液等報告"正常菌群生長"或"未分離出致病菌";糞便或肛拭子等報告"未培養出志賀菌、沙門菌"或"未培養出霍亂弧菌"等。

血液、腦脊液、骨髓等無菌體液標本檢出細菌(鏡檢或培養)應分級報告,并按危急值報告和登記。

當鑒定出高致病性病原微生物(如布魯菌、弗朗西斯菌)時,應按相關法規要求進行上報和處理。

短時間(5~7 d)內在同一科室分離出3株或以上同種病原菌,或某種耐藥菌分離率異常增高時應報告醫院感染管理部門。

對藥敏試驗結果應按規定進行審核和報告,應特別關注天然耐藥、罕見耐藥菌株和特殊部位分離的病原菌藥敏試驗結果的審核和報告。

對醫院感染管理規定監測的多重耐藥菌要進行報告和預警。

應定期(至少每年1~2次)對抗菌藥物敏感性試驗結果進行統計分析,并向醫院感染部門和臨床醫師通報。

應參加全國或地區性的耐藥監測。

4儀器設備質量控制和性能驗證

對冰箱、培養箱和水浴箱至少每日觀察并記錄1次溫度;CO2培養箱應每日記錄CO2濃度;紫外燈應每日記錄消毒時間,應定期(每6個月)監測紫外線強度并監測紫外燈消毒的效果。

壓力滅菌器應每次使用化學指示劑,每周使用生物指示劑監測滅菌效果。

細菌濁度儀至少每6個月應進行檢定或校準1次。

生物安全柜的高效過濾器、氣流和負壓等參數,壓力滅菌器的壓力表以及卡尺、溫度計、濕度計、移液器的準確性應定期驗證、檢定或校準。

5能力驗證

按要求參加相應的能力驗證/室間質評。

應對"不滿意"和"不合格"的能力驗證/室間質評結果進行分析并采取糾正和預防措施。

對沒有開展能力驗證/室間質評的項目,應至少每6個月與其他實驗室(或其他試驗方法)進行1次性能比對評估試驗。

生物安全

臨床微生物室屬于二級生物安全實驗室,應按照相關法規要求進行實驗室設計和管理。

臨床微生物室應定期(至少每年一次)進行生物安全風險評估。

應根據風險評估結果配備必要的生物安全防護設備,如生物安全柜、高壓消毒滅菌器、紫外燈、應急燈、洗眼和噴淋設施。根據所配備的生物防護設備設施和個體防護能力明確規定本實驗室所能開展的檢驗項目。

應根據風險評估結果對檢驗人員進行生物安全防護教育,并配備個人防護裝備和用品(如手套、口罩、帽子、實驗用鞋、防護服、防護眼罩等)。

二級醫院不建議保存菌種(質控菌株和需要進一步確認的臨床菌株除外),三級醫院可以保存非高致病性病原微生物菌種,但應指定專人負責,應有存儲、使用、轉運、銷毀記錄,謹防濫用、誤用。實驗中如遇到疑似高致病性菌(按照《人間傳染的病原微生物名錄》),應立即向上級匯報,不要再進行后續的試驗和標本處理。

對超過規定保存時間的標本和培養物應高壓滅菌后再交保潔人員進行處理,并進行交接記錄。

'針對在試驗過程中可能產生的生物安全意外事故(如針刺傷、皮膚、黏膜或環境污染)應有相應的應急預案和事故記錄。